動画視聴

TC0080_岡野の化学(80)

TC0081_岡野の化学(81)

TC0082_岡野の化学(82)

1015_Xシリーズについて

1012_Yシリーズについて

0774_化合物名と倍数接頭語(1)

0775_化合物名と倍数接頭語(2)

0363_Varian-GC/MS特許を読む(31)

0365_Varian-GC/MS特許を読む(32)

0366_Varian-GC/MS特許を読む(33)

アボガドロ数

岡野の化学が理論化学に入りました。

有機化学での復習要素が多く、そのなかで、1molの原子の個数の定数、アボガドロ数がでてきました。

以前にも、ノートにまとめたことがあったのですが、物質量、モル質量の定義がいまいち分からなかったのですが、以下の動画が分かりやすかったです。

【化学基礎】 物質の変化05 物質量の定義 (9分)

【化学基礎】 物質の変化06 物質量の求め方 (10分)

【化学基礎】 物質の変化07 モル質量の求め方 (13分)

電子殻と電子軌道のエネルギー準位~混成起動

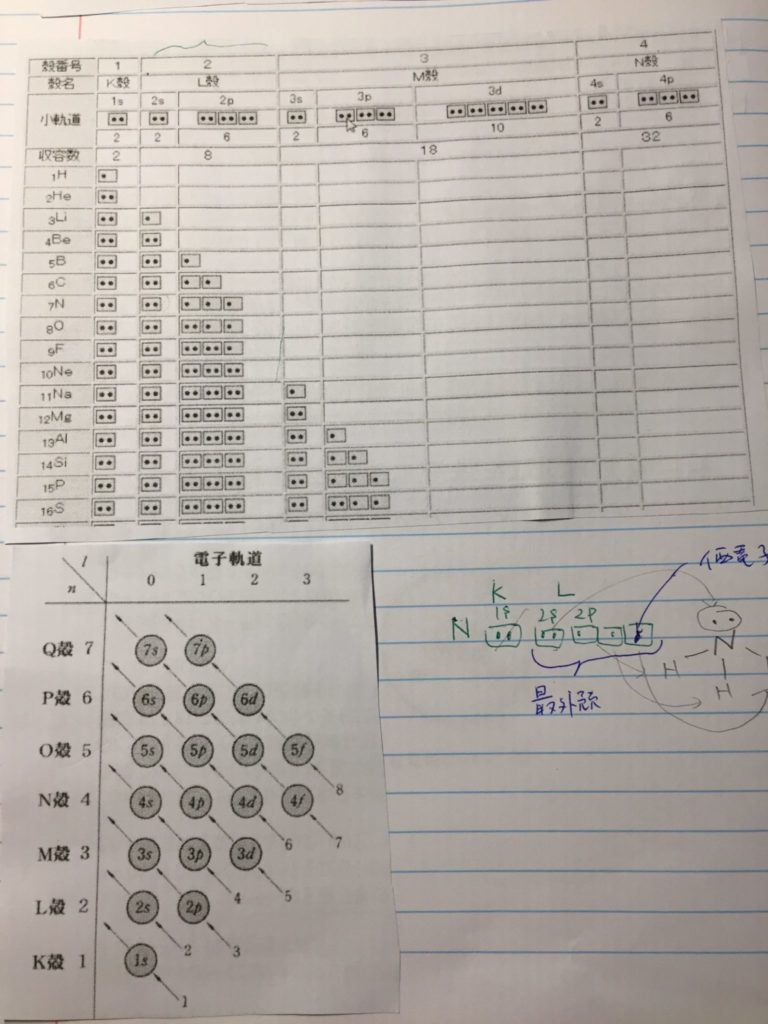

電子殻、電子軌道について、何回も有機化学で話がでてきていたのですが、あらためて、ノートにまとめてみて以前よりかなり整理できてきました。

写真の上方の表は、順番に電子殻と小軌道の電子の配列が順番に記されていて、

下方の電子軌道のエネルギーの低い順に入れつされていくことを表す表で、(参考 http://hyper-chemistry.blog.so-net.ne.jp/2011-03-02)

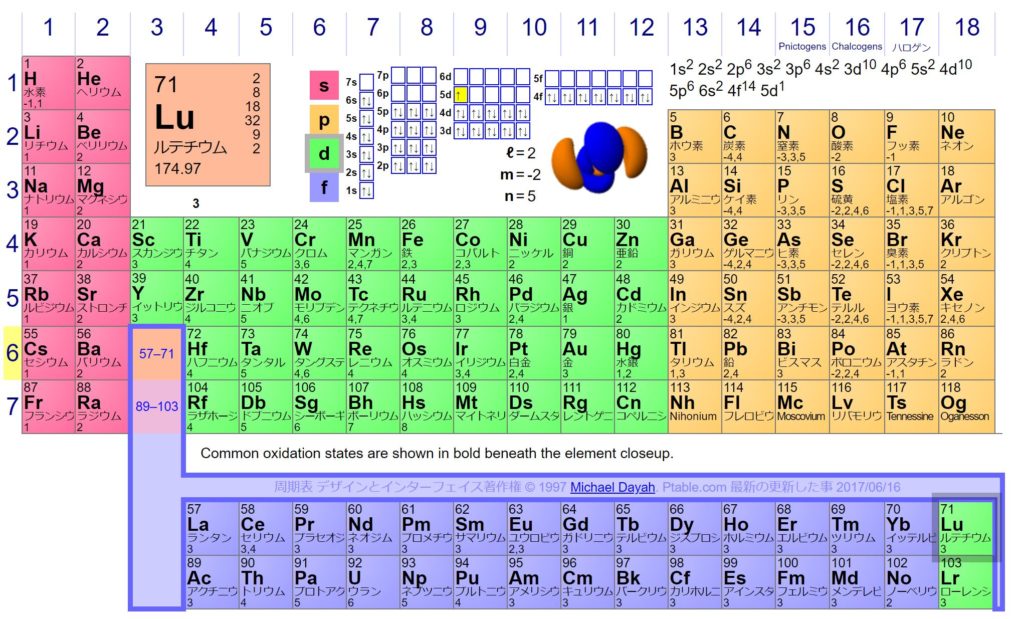

二つ並べて、以下の周期表

https://www.ptable.com/?lang=ja#Orbital

で、元素をなぞっていくと小軌道の配列の様子が確認でき、この3つ巴でやっと、電子殻と小軌道の関係性が腑に落ちました。

混成起動

ここで、以前、混成起動についてノートにまとめたことを思い出し、もういちどノートをみてみました。

ちなみに、まとめたのは12/26で知子の情報に残した自分の日記には、

「混成起動について調べたけど、いまいち頭に残らなかった。実例が思い浮かばず腑には落ちていない。」

そして、12/31

「ノートに切り貼りしてまとめたら頭に入ってきた。」

とつぶやいていますが、

本日もう一度まとめたノートをみて、

「君、君、全然分かってないよ~。」

と過去の自分につっこみいれたくなりました。

今回は、上記の電子殻と小軌道の関係性が理解できたおかげで、混成起動は結合のために電子を励起させて編成されることで成り立つ起動という意味が理解でき、

同じ文章を読んでいるのにも関わらず、違う箇所にマーカーを入れている自分がいました。

ちなみに、混成起動をまとめるのに利用したのは、岡野の化学中で何度も紹介されている以下のサイトのページです。

参考 http://sekatsu-kagaku.sub.jp/hybridized-orbital.htm

ノートにまとめて、なおかつその時の感想を残しておいたことによって、自分がどんなプロセスで理解できたのかが見えるので、改めて、ブログなり知子の情報なり、その日その時の痕跡を残しておく大切さが身に沁みました。

今日のまとめ

本日は、化学を中心に、Varianのガスクロの対訳、講座テキストの整理といった内容でした。

学習時間 8h

作業時間1h